PLEASANTVILLE (1998)

自夏娃偷咬一口伊甸園的蘋果,世界從此分明了善惡,也有了愛恨。關於愛,諾貝爾和平獎得主這樣寫:「我的愛是堅硬的、鋒利的,可以穿透任何阻礙。即使我被碾成粉末,我也會用灰燼擁抱你。」關於恨,填詞人這樣填:「等欣賞你被某君,一刀插入你心,加點眼淚陪襯。」這樣淋漓盡致地,將愛與恨寫得如利器般刻骨,兩股力量原是互相牽扯共生。

沒有愛,人間固然是暴戾的廢墟;沒有言說恨的自由,世界又未嘗不是個塗脂抹粉的烏托邦。近來看了兩套講烏托邦的電影,不約而同以 50 年代為背景,認真一想,這樣的設定又頗有道理。水手與護士的街頭一吻後,戰爭的塵煙漸漸淡去,社會迎來經濟復甦,男人從戰場前線回歸工作崗位,女人穿起圍裙操持家務,那麼繁盛樂觀的黃金時代,維繫這幅和諧畫面的重要角色—家庭主婦,一旦她們自我覺醒,正是劃破烏托邦表象的鋒刃。

50 年代的時尚極易辨認,《別擔心親愛的》(DON’T WORRY DARLING) 裏一眾順服聽話的主婦,不是穿著粉紅芭蕾舞衣鍛煉身材,就是梳著整齊髮髻配珍珠耳環,在家中旋著蓬蓬裙襬吸塵抹窗。其中一位角色穿的嬰兒藍襯衫連身裙,是 50 年代的經典款式,往往設計成修腰寬襬,展現女性優雅的曲線,同時又便於穿脫和活動,並用棉質等容易熨洗的布料製成,是做家務或下廚最理想的家居服。當時的廣告,無論是賣廚師機、吸塵機或番茄醬,都會將主婦描繪成「入得廚房,出得廳堂」的模樣,而隱去倒瀉的湯汁、堆積的灰塵,彷彿她們從沒有蓬頭垢面的時候,心甘情願為家庭奉獻出全部的愛和心力。戲中的女性,只管做好晚餐等待丈夫放工回來,保持無瑕得體的妝容,永遠不能過問沙漠的盡頭是甚麼,因為洞悉真相,就會陷入痛苦。

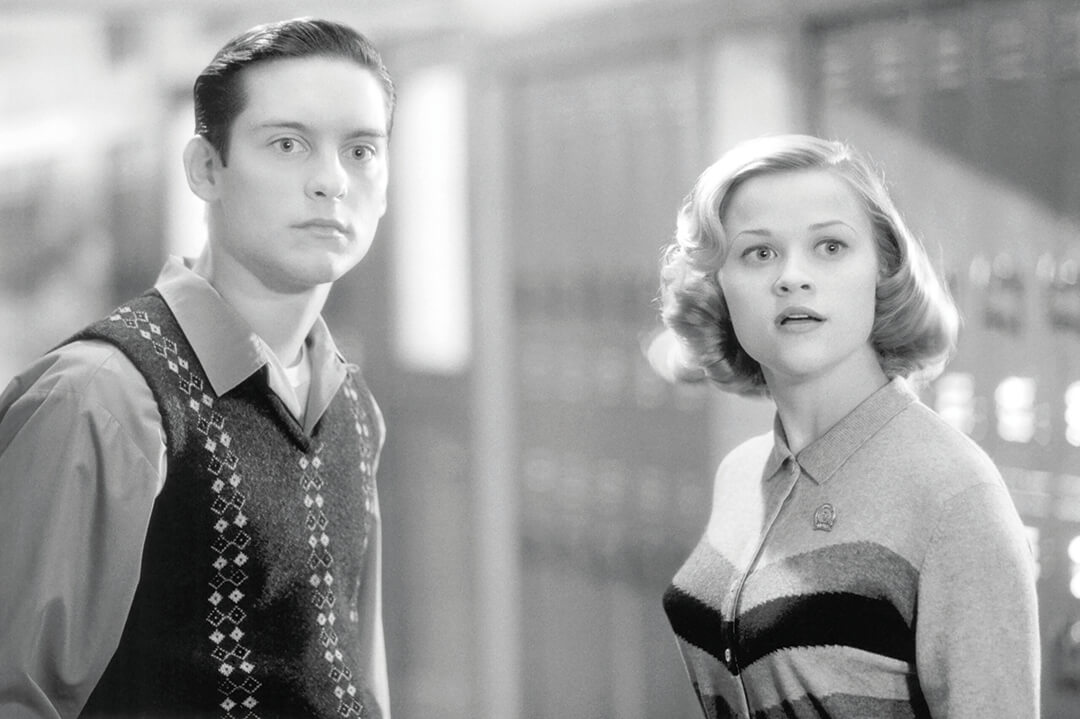

紫羅蘭色、鵝黃色、粉紅色等各種明亮的顏色,在 50 年代的調色盤紛呈,偏偏《每人有一點顏色》(PLEASANTVILLE) 中的歡樂谷卻只有黑與白。主角與妹妹誤入 50 年代的歡樂谷,裏面只有美好完滿的事物,消防員唯一的職責是救被困樹上的貓,因為那裏從沒火災;無論怎樣亂打籃球,投籃時一定會命中。在這永不出錯的世界,書中沒有文字,沒有陰雲暴雨,沒有悲傷,沒有憎恨,亦同樣沒有顏色。

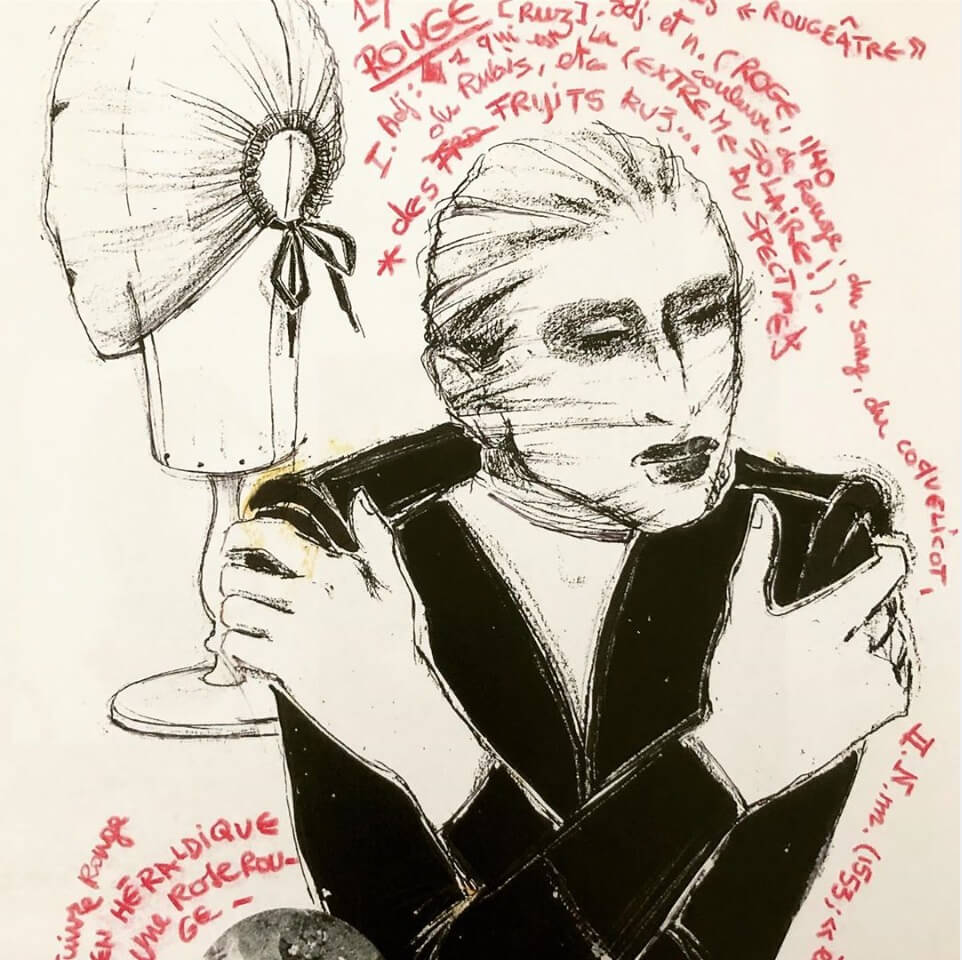

這一切卻因為妹妹大膽狂野的舉動而改變,她用現代人的思想來批評歡樂谷:「沒有人喜歡穿貴賓犬裙 (POODLE SKIRT) 和套裝毛衣 (SWEATER SET)。」一語道出 50 年代的校園女生時尚—印有可愛圖案如小狗、酒杯的圓形傘裙,套上同色系的毛衣和鈕扣針織外套,甜美、溫柔是那個年代對女性的完美想像,但她不相信這一套。在她離經叛道的煽動下,年輕男女開始懂得了慾望,吹出了粉紅的香口膠,玫瑰染了紅,火花也在一瞬間燃成烈火。

慾望讓人辨明愛恨,也讓歡樂谷的秩序失衡:餐廳員工愛上了七彩繽紛的藝術,厭倦像齒輪一樣摺餐巾、炸薯條;原本稱職的家庭主婦亦不再準時煮好晚餐,滿心歡愉地等丈夫回家。有一幕非常深刻,男主角母親本是標準太太群的一分子,連眉毛的弧度都無可挑剔,此刻卻駭然發現手中啤牌的紅心如此鮮明。她內心是那麼嚮往自由,又懼怕惹來流言蜚語,只能流著淚讓兒子用灰色的粉底,遮掩浮現在臉上的顏色。在講求一致的社會,以模糊的面目示人,比起特立獨行,總是教人更加有安全感,而又這麼的可悲。

擁有顏色的觸發點各不相同:有人因為一場雨,有人因為沉醉於愛情,有人因為渴慕知識,有人因為真面目被揭穿而憤怒,有人因為痛恨某張嘴臉而揮拳……而你寧可優雅地存在於秩序井然的烏托邦,還是在愛恨交纏的世界,狼狽而真實地活著?

Comments