時裝周的攝影歲月

翻看首本《明周》時裝周特刊,除了 Janice Wong 的名字,還有張炳玲和冼偉強(阿冼);前者已離開傳媒界,後者現任《明報》助理總編輯。每次到時裝周,總替攝影師辛苦,除了沉重的攝影器材,為了在場內爭取較好的位置,就要早一小時到場外排隊,風雨不改;二十年前的景況,理應比現在更艱難,跟阿冼做訪問,心存一份敬意。

非一般旅程

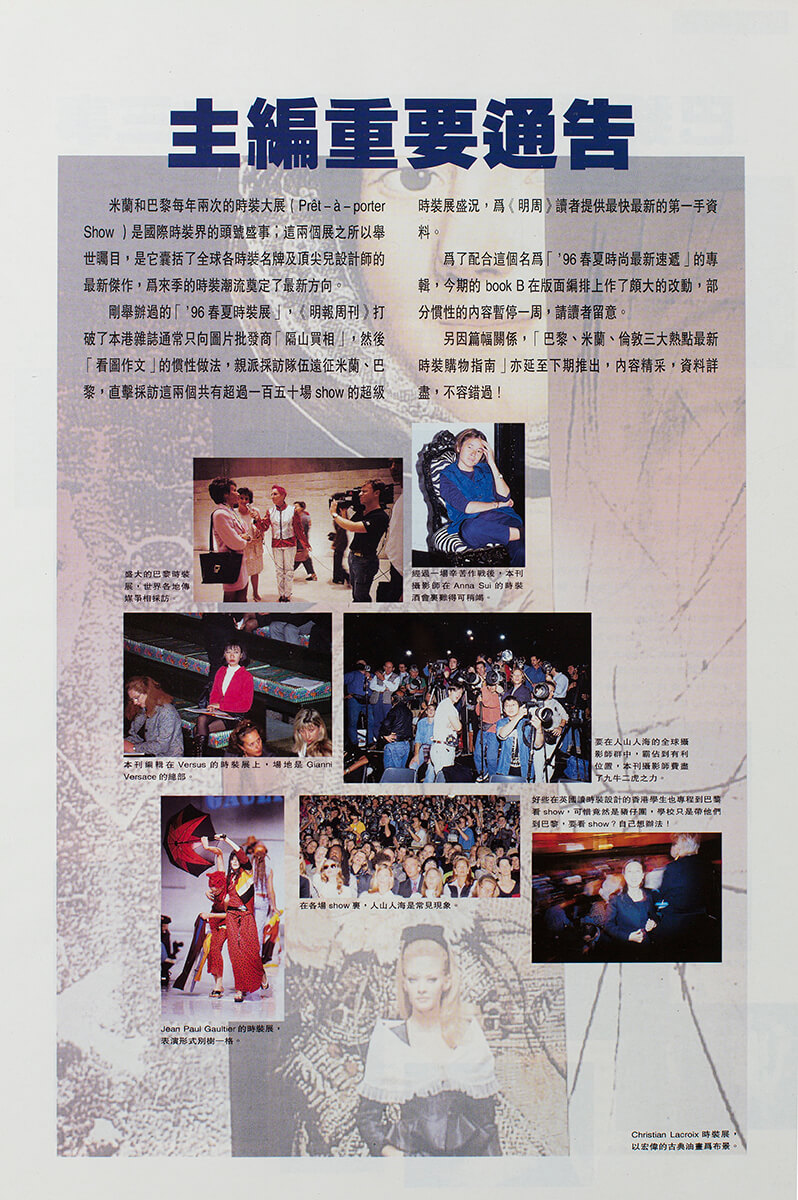

作為首本香港大眾媒體率先到米蘭、巴黎時裝周作報道,問及當時心情,才發現是沉重過於期待,「當時與張炳玲同為新聞和專題攝記,米蘭時裝周後我們正處南斯拉夫,報道內戰時期的難民生活。由於內戰期間沒有民航機,我們透過無國界醫生幫助,從克羅地亞往薩拉熱窩機場,要求坐軍機到比利時,再轉機到米蘭。當時心情很大起跌,一邊廂是戰爭悲劇,那邊廂卻是聲色犬馬;不過新聞攝記的工作就是如此,我也學懂如何克服情緒波動,投入工作;1995 年與 Janice Wong 往時裝周後,一做便是五年。」

每次到時裝周,攝影師總要預早一小時到門外排隊,進場後立即「霸位」,可是,最後也會被擠到最側位置,數十人擠在小型看台,身體碰撞少不了,「有時迫到連鏡頭也沒有空位放!當年時裝周看見的亞洲面孔,除了日本媒體和台灣的《芙蓉坊》,香港的就只有《明周》。米蘭當地攝影師較本土主義,冷待外地人;巴黎則較國際性,較易打交道。」說到狼狽場面,他笑說:「品牌愈大愈難有飛,當時米蘭四大品牌就是 Giorgio Armani、Gucci、Prada 和 Versace;而我跟 Dolce & Gabbana 公關較熟,因為沒有攝影證,每次都是偷偷的混進去,最後又被保安把我趕出來。『掹衫尾』、『傳飛仔』招數已見慣見熟,也是『理所當然』,心態就是排除萬難都要混進去。由於日本人比香港媒體更早踏足時裝周,人面較廣,我有時會扮助手混進去,有時更會扮靚喬裝嘉賓,帶最輕便的相機,偷運鏡頭進場。」他笑說。

「掹衫尾」、「傳飛仔」招數已見慣見熟,也是『理所當然』,心態就是排除萬難都要混進去。

媒體形態大不同

昔日講求 T 台報道,二十年後已是人面全非,網絡資訊發達,不少品牌又採用網上同步直播,改變攝影和報道的形態,「雖然如此,我也堅持員工到現場參與,那種氛圍和周邊互動是照片或短片內所看不到的。」他說。不少媒體都設有社交平台專頁,可是,應如何經營呢?方法大家還在瞎子摸象,「不論是紙媒還是新媒體,大家也在尋求出路,可是我們不能只爭朝夕。自 2007 年首部 iPhone 面世,我們已進入新時代,比如說地鐵內 100 個人中 98 個都是看手機,其餘 2 個是看書,免費報紙的印刷量跌得轟烈,bloggers 的湧現,也是科技發達的產物吧!你說他們新,走得前?其實他們已是『舊媒體』,他們都重複用同樣 pattern 做同樣的事;媒體講求『多、快、好』,但不可能三樣兼得,就看你看重哪方面,我相信只要夠專業,言之有物,自然能吸引支持者。」

媒體講求「多、快、好」,但不可能三樣兼得,就看你看重哪方面,我相信只要夠專業,言之有物,自然能吸引支持者。

Comments