最喜歡的花是?「梅花。冬天開花,想開就開。」德基藝術博物館館長艾琳說。跟她見面時,南京下著今個冬季第一場大雪。梅花壽命可長達數百年,能抵抗零下 10 至 20 度低温。當日沒有賞到外面不懼風霜的花中君子,卻在博物館的「花花世界」場館裡與百多朵花互動起來。「NOTHING STILL ABOUT STILL LIFES:THREE CENTURIES OF FLORAL COMPOSITIONS」(動靜無盡:花卉靜物三百年) 是該場館現當代藝術典藏系列的首展,由曾任紐約現代藝術博物館 (MoMA) 策展人兼紐約大學 HUNTER COLLEGE 榮休教授 JOACHIM PISSARRO 策展。展覽分為 4 個章節:CROSS-POLLINATION、AVANT-GARDENING、META-FLOWERS、BREAKOUT BLOOMS,探討花卉靜物中「靜」與 「動」的關係。

CROSS-POLLINATION

異花授粉是植物學的概念,指不屬同系植物之間傳播花粉的方式,展覽將其作為一個隱喻:眼前的花永遠不只是其表面乖巧文靜的樣子。走進寧靜的展場,腦裡卻「花聲鼎沸」,看似安靜的花卉畫作,其實都在喋喋不休地聊天。一邊牆掛著法國藝術家的作品,而正對面的牆則擺放了中國藝術家的畫作。在 17 世紀,清朝康熙皇帝與法國路易十四從未見面,但彼此欣賞,他們以花為媒介交流,把不同的種子和球莖作禮物。到了 19 世紀,出現了所謂的植物雜交概念。例如把不同種類的玫瑰嫁接在一起,最終研發出今天我們認知的玫瑰 HYBRID TEA ROSE,既不來自歐洲也不來自中國,是一個CROSSOVER。場內的花不僅僅互相授粉 (中法藝術家之間的交流),而它們本身也是異花授粉出來的 (藝術與花卉之間互相影響)。就像藝術史上最有天賦及才華之一的畢加索,當他從西班牙去到巴黎時,巴黎正處於對藝術狂熱的時期,而他亦盡了最大的努力以畫與花作載體回應。

繪於 1901 年春天,《VASE DE FLEURS》(瓶花) 是畢加索 19 歲在大都會沉浸下創作的,亦是他藝術發展關鍵時刻的一幅靜物畫。雖被熱鬧愉快的巴黎林蔭大道、夜總會及咖啡館包圍,但畢加索從小就敏感、脆弱及孤獨的性格並沒有在作品消失,畫中花朵都略帶枯萎。他後期創作的花束更是放在沒有水的花瓶,他解釋:「它們不需要水。它們終歸是要死的。」就像他與 MARIE FRANÇOISE GILOT (吉洛) 的愛情。61歲的畢加索跟21歲的吉洛遇上及相戀,她更是唯一把他甩掉的女人。那麼當 19 歲的畢加索遇上 92 歲的吉洛會如何?場館內《V》旁掛著的正是吉洛晚年創作的《ROSE BUSH》(玫瑰花叢)。一種徘徊在抽象與具象之間的美學,她除了受到畢加索的影響,也融合了自己對立體派和野獸派的見解,結合大膽的幾何形狀與飽和的鮮豔紅色。有人說無法明確地定義吉洛的風格,她說:「就像香氣之於鮮花,這是一種你無法分析出的特性。」而這種特性也是經過不同的「授粉」而來。

VASE DE FLEURS BY PABLO PICASSO (1901)

ROSE BUSH BY MARIE FRANÇOISE GILOT (2013)

THE FACT IS THAT FLOWERS ARE AN ORGANIC SPECIES, BUT IT’S ALSO BEEN KIND OF HIJACKED, KIND OF TAKEN AWAY FROM THIS LIVING ORBIT, THIS LIVING CONTEXT AND TURNED INTO AN OBJECT OF FANTASY. (事實上花是一種有機的生物,但它也脫離於實物的生命軌道與環境,變成了一個幻想的對象。)

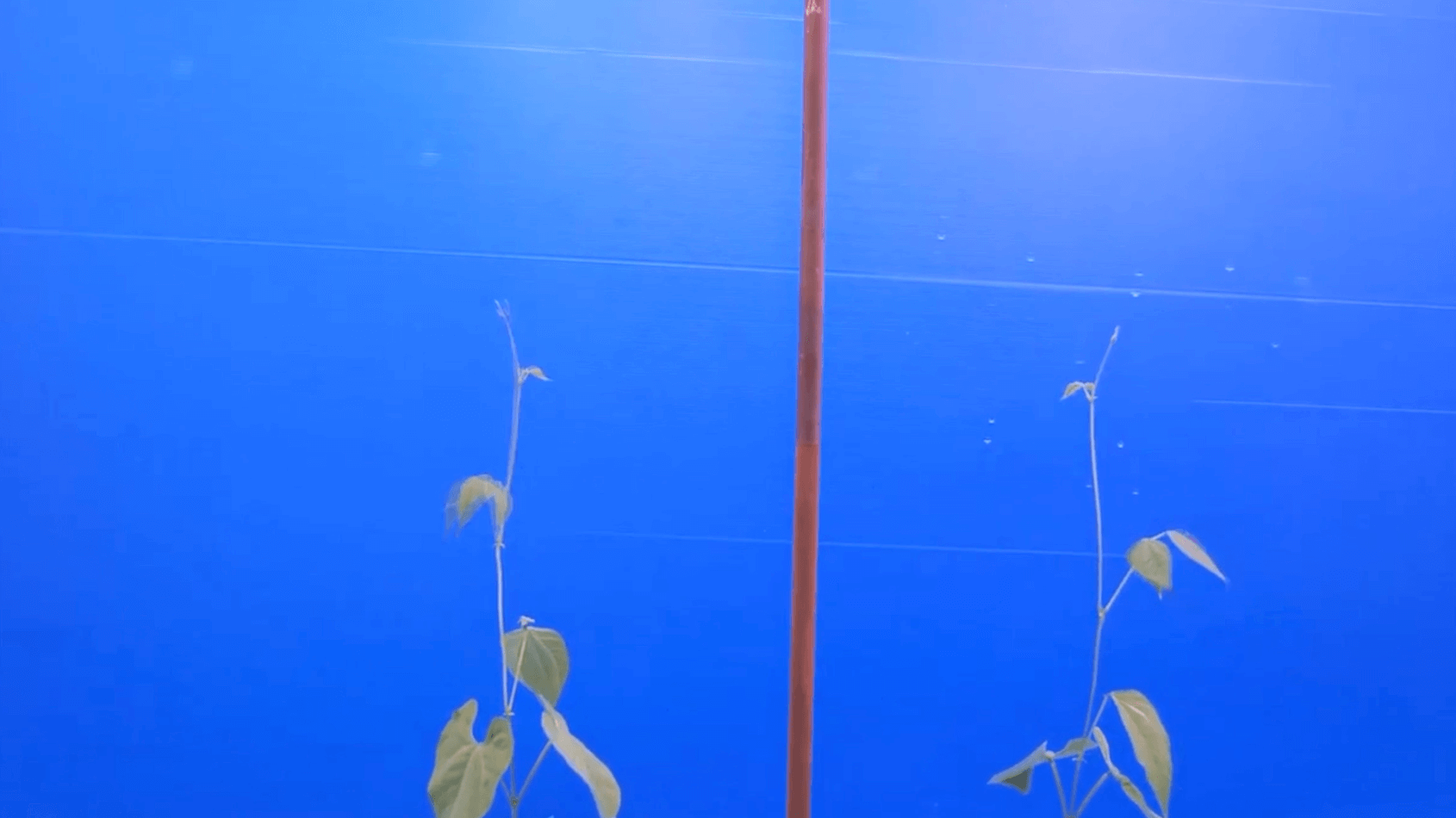

THE UNDERRATED STILL LIFES

第二章節主題 AVANT-GARDENING 是 AVANT-GARDE 的 PUN。館中播著策展人 JOACHIM PISSARRO 的展覽介紹影片,他說:「人們通常會將花卉靜物畫與傳統繪畫風格聯繫在一起,並不會把它當作前衛的象徵。我們所做的正是要質疑這一點。」他以植物性神經生物學家 STEFANO MANCUSO 對「花的運動」(THE MOVEMENT OF FLOWER) 長期研究為根據,帶出「沒有一朵花是靜止」的概念。MANCUSO 的一段靜物錄像截圖中顯示,在光線下,植物每時每刻都在變化。光是植物生長的基本因素之一,也是印象派的成長因子之一。很多人認為印象派畫家是畫光的人,但其實正確來說,他們是追光的人⸺了解和捕捉光的變化,以及其與花的互動。

從植物中學會生命的本質。館長艾琳說:「大自然有自己的想法,曾有位藝術家分享自己從來不打掃和修整花園,因為覺得最浪漫的事就是那些植物莫明奇妙地消失,然後又莫明奇妙地出現。『我種花,花綻放給我看』這種思維是不存在的,有時你播了種子,它不打算發芽,但你不管不顧了,某天它可能就會自己開花。」執念沒用,有些東西就是要放下。花園靜物畫是藝術家們重新描繪的現實,他們以此為媒介質疑當時的傳統藝術,打破靜物畫是靜止及不動的概念。PISSARRO 說:「例如我看著畫中那朵花,5 秒後再看,我對它的看法也並不完全相同。那些花在我們內心的客觀和主觀感知都是不斷變化的。這就是思考。」

花總是在郁動,那些在我們心靈深處的花也一樣。

PRETTINESS IS A DANGER. (漂亮是一種危險。)

BEWARE OF PRETTINESS

印象派畫家普遍對「漂亮」也很忌諱和敏感,尤其是 PISSARRO 的外曾祖父 CAMILLE PISSARRO。這位被稱為是 19 世紀印象派裡最真實和天真的藝術家曾說:「謹防漂亮,漂亮是一種危險。比醜更可怕。」館內展出了他於 1876 年創作的《BOUQUET DE LILAS》(丁香花束),當中的花是他讓妻子在花園裡隨意摘的。透過隨意拼湊在一起的花束,來表達日常生活的簡樸之美,既沒有炫耀,也不誇張。高更也曾隨他學畫,更說過這位師傅有未來藝術家必將重新審視的力量:「他的作品儘管有些波折,但我們仍會發現其不僅體現出一種極端、毫不掩飾的藝術意志,也體現出一種本能、純粹的藝術。」

從 AVANT-GARDENING 走到 META FLOWERS 和 BREAKOUT BLOOMS 的章節,映入眼簾的花朵已由「抽象的現實花束」變成「現實的抽象花束」。這後兩單元的作品主角不再是現實中的花,而是由冥想而生、在藝術家與自己內心世界的共鳴中而生的本能之花。例如展覽尾聲的《DANCE OF FLOWERS》(花之舞),那是謝景蘭於 1970 年的作品。將有形的舞蹈與無形的音樂融入繪畫中,那是一場自我之寫,以花為載體旋放著樂者、舞者的純粹。音樂和舞蹈是謝景蘭一生追隨所愛,作品紀錄著舞樂時一呼一吸的節奏,以書法般流暢的筆勢勾勒出兩道直落的線條,仿擬搖曳的花莖,它們翩翩相疊又微微錯開,收縮再釋放,吸氣再呼氣。風格果敢狂放,也帶著柔軟堅靭的痕跡,是謝景蘭的生命寫照。

謝景蘭 14 歲時邂逅 15 歲的國藝第一才子趙無極,7 年後結婚,被視為藝術界的金童玉女。婚後夫唱婦隨,她為丈夫調羹送茶、研墨焚香。藝術本是相通,受到趙無極畫作的薰陶,謝景蘭也開始作畫。1948 年他們遠赴法國,趙無極的畫室就在畢加索的畫室附近,彼此成了朋友,而「趙無極有位身材嬌小的畫、樂、舞三絕才女夫人」也開始在西方藝術界為人所知。謝景蘭開始接到不同的演出與繪畫研討邀請,更認識了法國音樂家范甸南。不同趙無極的大男人主義,希望妻子不要拋頭露面,范甸南介紹謝景蘭認識自己所有朋友,鼓勵她辦音樂會和舞蹈專場,並對她的繪畫提出誠懇的意見。在范甸南身邊,她是自由的 LALAN,身內的藝術細胞都在燃燒。1957 年,謝景蘭決定與已是 GALERIE DE FRANCE (法蘭西畫廊) 終身畫家的趙無極離婚,她說:「一個法國男人點燃了我。我遇到了一個流著異國血液的另一個自己,沒有他給的自由,就沒有我的藝術夢。是他給了我愛和自由。」

從丈夫的繆斯變成自己的繆斯,《花》流動著沁透人心的力量,此刻誰敢說花是不動的靜物?

「一個好的展覽是有生命力的,觀眾也會驗證它。」艾琳說。館內的靜物畫會「動」,展覽也不是靜止的,它也是透過「異花授粉」而成。人們來來去去,不同的思想也在激烈地碰撞。不過,需要停下來感受。艾琳開玩笑說:「見過有些小朋友看電影,會較四倍速來看,說真的我不知道他們在看什麼。在這四倍速的時代裡,博物館是一個可以讓人理直氣壯享受時間及思考的場地。」把腳步放慢,站在畫前,看得懂就直接與它們「對話」,看不懂也有導賞員解釋。看著謝景蘭的《花》,突然想起剛入場時趙無極的《THE LILLIES》(百合花)。天下無不散的筵席,生命裡總是充滿變化。身上沒有生活四倍速的掣,但希望可以裝上一個暫停的掣。BEING STILL IN UNSTILL LIFE.

Comments