上月造訪一個周日市集,聽著老店主介紹百年前嘉年華的玻璃杯贈品,指尖又沾了古董雜貨的灰塵。樹林下泊著一輛靛藍色的小貨車,二手書分門別類放於車窗旁的書架,人們在狹窄空間裡揀選讀物。從車的後門跳下來,不知下次它又會駛到哪裡,上架哪些家庭棄置的書,再遇上怎樣的讀者。我們一直談的「永續」(SUSTAINABILITY), 想必就是這種不止的流動。

recommended readings

盯著膠盒中的藍蝴蝶標本,與嵌於牆上的鹿角與海魚,哀悼牠們之死同時,我也想起了這種流動。人的慾望,早已令自然環境遍體鱗傷,在時尚世界說環保,彷彿是個偽命題。我們掠奪動物的皮毛,將只穿一次的 T 恤傾倒到泥土與海洋,用即棄咖啡杯來裝點亮麗生活,坐飛機跨國看一次時裝周 ⋯⋯ 人的存在,如果對地球本就是威脅,那我們只能減少與修補傷害,並竭力為這種傷害尋找意義。就如動物被製成標本,是生命不可挽回的終結,那我們近距離直視牠們的絨毛或鱗片時,萌生對自然的敬畏與渴慕,也可解讀為一種重生。

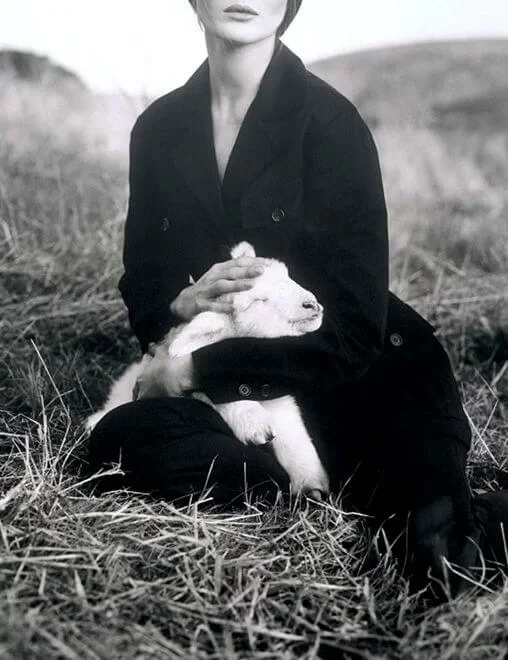

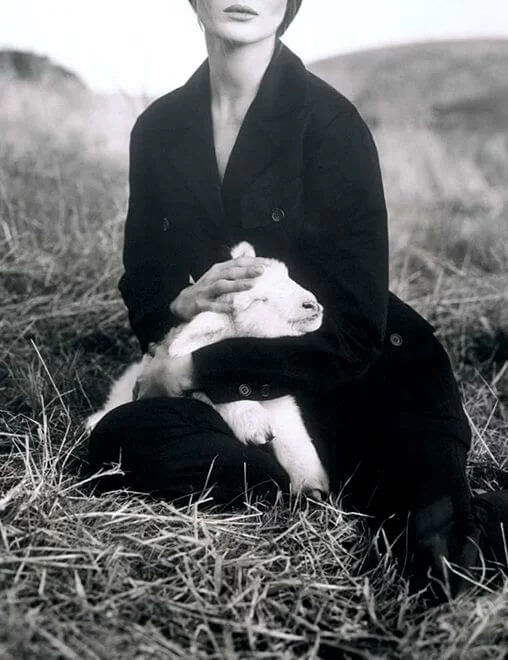

CARLA BRUNO BY STEVEN MEISEL FOR PRADA, 1993

每次撫摸一件衣飾,我都會想,製造它的人是懷著怎樣的意圖呢?在意大利品牌 BRUNELLO CUCINELLI 的官網,讀到關於羊絨的珍貴之處,美得令人感動。年復一年的山羊遷徙,克服嚴苛環境的考驗,如像天神引領的大自然儀式,山羊為了應對驟變的氣溫,生出了極柔軟細嫩的底毛,夏涼冬暖。人類採集羊絨,本應是溫柔的過程,用小梳子輕輕梳理山羊的下巴與肚腹,剪低最濃密輕軟的部分,絲毫不會傷及牠們。那是人類與動物的美好互動:皮膚與毛髮在抱擁間的觸碰,留存在僅僅 15 微米的羊絨上,傳到工坊匠人的手裡,再貼在我們的身體。當羊絨可以用廉價傾售,那便注定沒有時間與耐心,去等待山羊遷徙與換毛,那件毛衣也成了可輕易取代之物,被試完揉成一團扔於貨架,它的生命周期,快得只是一場消耗而非流動。

再說天然資源難得,於是我們動用人類的智慧來創造代替品。想起維多利亞時期流行的寶石 —— 煤玉。史前的木頭經過海水沖淘,億萬年來被有機物層層覆蓋,埋在英國惠特比沿海地區的岩縫之中。煤玉(WHITBY JET)一如其名,濃黑深邃如墨如炭,蘊藏著地球演化的烙印,女王所愛 的哀悼珠寶,也常以此為原料。如同絲綢、羊絨、羽絨,天然化石稀罕、高昂並終會枯竭 ,商人 發明出了法國玻璃黑玉(FRENCH JET GLASS),它沒有煤玉那麼溫潤輕巧,但總算滿足了人類的虛榮。

取之自然,是對環境的剝奪嗎?不可分解的人造材質,又是另一種污染嗎?天然礦石也好,人工纖維也罷,怎樣才算是永續的方式,沒有分明的界線,我的答案仍是:看它從哪裡來,又會到哪裡去,能在年月裡流動多遠。

DIAMOND BIRD

在 1960 年代環保思潮剛冒起時,海洋生物學家 RACHEL CARSON 出版了《寂靜的春天》,裡面有句名言:「凝視大地之美的人,會找到與生俱來的力量。」傷害自然,並非我們的本意,只是因為凝視得過份入迷,才會想把她留住據為己有。羅馬的米夏埃山,曾是人們向山頂與神木獻祭之地,後來神職人員砍倒樹木,在土地上建築教堂,向神膜拜禱告。 為證明愛情的堅不可摧,我們深挖石礦尋找永恆的鑽光。為了文明與儀式,人與自然有心照不宣的默契,我們索取、回饋又縫縫補補,無情地將一切遺在垃圾桶,又想辦法揀出一絲一縷可回收的零件,擦拭上面的塵埃。永續對於人類百年也許沒太大意義,而自然卻將用更長的時間,考驗我們的誠意。

recommended readings

Comments